Mauricio Bares

¿Cuál es el colmo de estar confinado por el temible Coronavirus? Que te tumbe en cama un malestar intestinal.

El saber que estaremos aislados durante tanto tiempo y que además el plazo se aleje cada semana en vez de acercarse, cancela el futuro. Porque ninguna fecha es precisa. Con optimismo, podemos pensar que el futuro quedó latente, suspendido. Pero, ¿y si el destino te alcanza? Es mejor no hacer planes. Entonces nos queda el presente, pesado, constante.

Y el pasado.

A mi edad, tengo mucho por recordar. Y, el estar tumbado con dolores diversos, en sábado y domingo, sin doctor a la mano, me hizo recordar las muchas veces que he estado gravemente enfermo, cuando el delirio febril, y quizá el miedo, obligaron a mi imaginación a ocuparse en algo que me mantuviera vivo, como una tablita en el océano de la muerte. De allí surgieron personajes e historias como Anónimo Hernández, Escribator: El defensor de las letras, Cerillos en la nieve, entre otros.

En 1989 me fulminó una enfermedad en Londres, cuando mi precaria situación económica y laboral comenzaba a repuntar. Nunca supimos qué fue. Y los nombres en inglés no ayudaban: measles, chickenpox, smallpox, así que el diagnóstico del doctor fue al “Ave María, dame puntería”. Sobreviví por pura voluntad. Sólo recuerdo que me aconsejó cuidar de no golpearme la boca, porque las encías se me habían retraído tanto, que habían dejado la base de mi dentadura al descubierto. El mínimo golpe me habría tumbado varias piezas. Con los dientes expuestos, ojeroso, demacrado, greñudo, tuve la primera visión de mi personaje más entrañable: Anónimo Hernández.

Muchos años antes, cuando cursaba el quinto de primaria, después de un divertido domingo familiar, me fui a la cama. Y media hora después desperté vomitando cubetadas de una especie de chocolate oscuro y horrible. Hepatitis. La paradoja fue que, por ser tan mortífera, me la pudieron diagnosticar de inmediato. Y en vez de morir o pasar seis meses enfermo con daños irreversibles en el organismo, sólo pasé uno en casa, adquiriendo uno de mis pasatiempos favoritos: leer. Estábamos suscritos al Novedades, así que todos los días tenía mi ejemplar en cama, especialmente los domingos, con su suplemento infantil “Mi Periodiquito”, que era una chingonería. También leí una versión en historieta de Robin Hood y El libro de la selva, en la edición de Sepan Cuántos, los primeros que leí por voluntad propia.

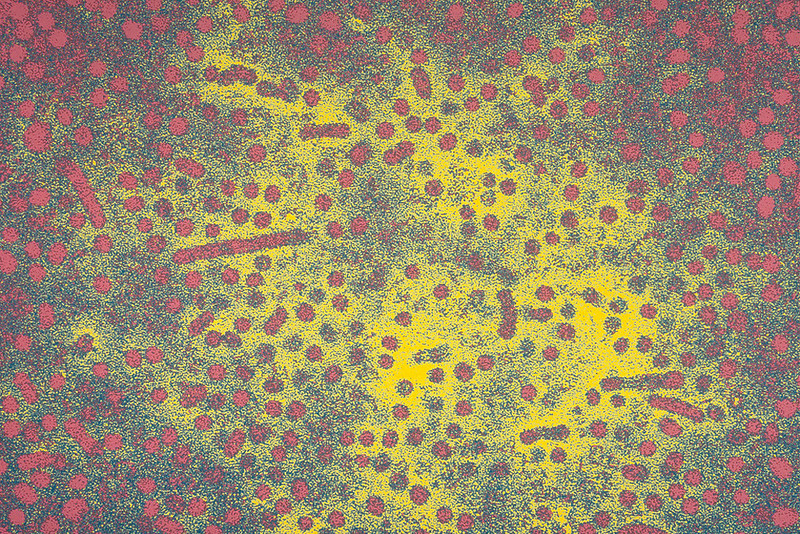

Y unos años antes, casi me muero de sarampión. Tendría cinco o seis años. Es tan difícil para un niño tan pequeño ver su vida tasajeada de un modo tan cruel. A ratos creía que era una pesadilla que nomás no terminaba y no terminaba y sólo empeoraba. ¿Qué otra cosa es un delirio para un niñito? Una pesadilla que no termina ni estando despierto. Yo llamaba a mis hermanas, pero mi madre las retenía a distancia. Sólo las veía llorando y extendiendo sus brazos hacia mí, mientras gritaba como loco, muerto de miedo. Y de repente sentí una paz mitigadora, la rendición del agotamiento. Un arrullo que te invita a flotar en olas suaves y tibias, a dejarte ir. El dulce canto de la muerte prometiendo disipar para siempre el sufrimiento.

Y, de repente, me despierta un chispazo. La decisión de quedarme. El instinto. Quién sabe. A partir de ese momento comencé a mejorar. Tardé varios días. Ese chispazo es el que me ha salvado desde entonces, con la hepatitis, con la viruela/varicela/rubeola en Londres, y en muchos más casos y situaciones.

Es el as bajo la manga que tengo reservado mientras el futuro permanece cancelado, por si el destino pretende alcanzarme.

Imagen: Flickr/Sanofi-Pasteur