Poncio Pilatos es un personaje difícil de entender. Ignoro si en su momento alguien comprendió las circunstancias en que sus decisiones se inscribieron marcando un rumbo histórico para la humanidad. Lo cierto es que ha pasado a la historia como un gandalla, hipócrita y cobarde.

Pilatos ya es parte de lo cotidiano en nuestras vidas. Pasa lo mismo con Homero, Miguel de Cervantes, Kafka o Shakespeare. Sin saber nada de sus libros, los citamos con singular alegría: “No te imaginas la Odisea que fue el regreso de Ixtapa” (o sea, todo regreso caótico, es una odisea homérica); “Piénsalo, no te metas en empresas quijotescas” (o sea, uno debe ser realista); “Lo que pasa en México es kafkiano” (o sea, es tan sin sentido y arbitrario lo que vivimos).

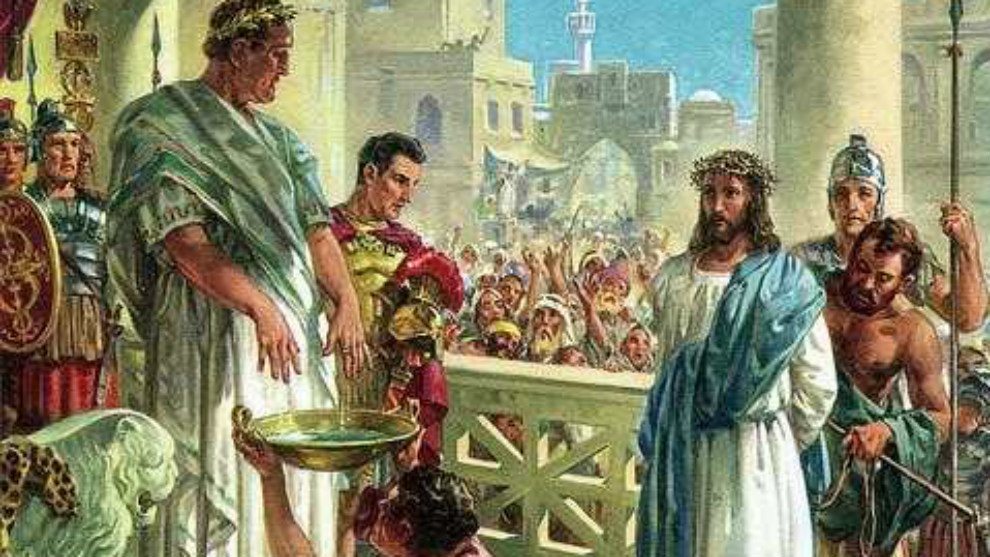

El buen Poncio padece lo mismo: una fama sin sustento en el conocimiento de las circunstancias que lo pusieron en el rol de “chico malo de la película”. Lo más recordado de su actuar en el juicio a Jesús es algo con tintes sanitarios: “se lavó las manos”. Desde entonces, la mayoría de hombres y mujeres del mundo, más de una vez, hemos hecho lo mismo de manera consciente o no. Es más, en estos tiempos (dizque) postmodernos, la máxima de Pilatos ha adquirido carta de naturalización y vive el mejor de sus momentos.

¿Quién no ha escuchado esa frase inevitable de “pos no es mi problema”? Eso es lavarse las manos. En México, nada es “el problema” de nadie y todos somos víctimas de los “problemas” de los demás… pero nadie se hace responsable de sus “problemas”. En otras palabras, si dejáramos la irresponsabilidad y nos pusiésemos de acuerdo en algo, este país ya estaría en otro lugar (mejor) y no en donde lo tenemos gracias a nuestra inveterada costumbre de encontrar cinco problemas para cada solución.

Tengo la malsana intención de soltarles un rollazo reivindicativo de la figura y persona de un tipo muy maltratado por la prensa y la historia. Yo creo a Pilatos un buen tipo. Un tanto miedoso, pero no gandalla. Mi texto no cambiará el juicio de la historia, pero al menos me dejará con la sensación del “deber cumplido” aunque Poncio tiene tan mala fama que no se le puede ayudar (tampoco a Jesús).

No hay villano más popular en Semana Santa que el Prefecto de Judea, el vilipendiado Poncio Pilatos quien, en honor a la verdad, hizo todo lo humana y legalmente posible por salvar al Hijo de Dios… aun cuando éste, la mera verdad, no tenía muchas ganas de ser salvado. Así pues, bajo los usos y costumbres romanas de la época, se consumó el sacrificio que dio lugar a una nueva visión del mundo.

Así fue, amigos y amigas. Todos sabemos que Poncio terminó “dándole por su lado” a la sociedad civil de la época entregándole a Jesús a una masa vociferante para, enseguida, acudir a una tina y lavarse las manos mientras la turba, sabia y buena gritaba desencajada y biliosa el equivalente a “¡el pueblo, unido, jamás será vencido!”

Pilatos, luego de su acto histórico se fue muy nervioso con su esposa Prócula (así se llamaba pues) porque ella había hecho, también, todo lo posible y un poco más para evitar que su cónyuge condenara a un inocente como lo era el profeta y Poncio, como todo marido que se respete, no era muy aficionado a llevarle la contraria a su mujer… pero lo hizo. O sea, estaba metido en tremendo lío y esto ya pintaba para melodrama.

¿CÓMO EMPEZÓ EL QUILOMBO?

Aquí la cosa se pone pletórica de nombres y situaciones esenciales para agarrarle la onda a este entramado de dimes y diretes. Agarren un lápiz para no perderse: ubiquémonos: era la época del emperador Augusto y por ahí andaba un jovencito casado y enamorado en fase terminal de una linda chiquilla de nombre Vipsania. El chico respondía al nombre de Tiberio y se vio en la incómoda circunstancia de renunciar a ese amor avasallante para casarse con la hija del emperador, la popular Julia.

Tremenda y vanguardista esta escuincla: le encantaba el reventón, el antro y la lucha cuerpo a cuerpo, en cancha reglamentaria o no, en cancha propia o ajena, de local y de visitante. Al novio no le hizo mucha gracia saber de las prácticas de su futura esposa, pero se casó. ¿Quién se opone a la voluntad de un emperador? Nadie.

Tiberio no era un chico que por cualquier cosa hiciera bronca, pero eso sí, era muy dado a sufrir cuando de estos guisos se trataba. Así pues, decepcionado luego de llegar a la conclusión de que la dulce Julia era incapaz de tener a buen recaudo su alborozo hormonal, se alejó de la vida pública por diez años renunciado a todos sus cargos políticos. Su destino: la isla de Capri. Esta isla siempre ha sido muy famosa por sus exilios forzados o placenteros.

Ese exilio voluntario fue aprovechado festivamente por Julia, quien adquirió una fama que traspasaba las fronteras. La mujercita era una declarada fan de las pasiones incendiarias. Le entraba a todo y con todo. Era feliz, claro, pero su papá sí se enojó (lógico: no hay papá complacido de tener una hija tan, pero tan complaciente) y decidió desterrarla a otra isla, Pandataria -hoy más conocida como Ventotene- para que reflexionara sobre moral, ética y buenas costumbres. Ante el nuevo escenario, Tiberio pudo regresar con cierto decoro a Roma; de lo ocurrido en Pandataria poco se sabe, aunque los chismes florecen desde entonces.

Pero bueno, la verdad es que Augusto, el emperador y suegro de Tiberio sí le tenía buena fe al yerno y lo trató como si fuese su hijo. Tanto fue así, que muchos años después, cuando Tiberio tenía sus buenos 56 años, accedió al poder relevando a su suegro. Su gobierno, sin embargo, no sería fácil: a la tragedia de haber sido adornado con un par de magníficos cuernos por cortesía de su cachonda esposa, se sumó la muerte de su hijo Druso, quien fue envenenado por su esposa Livilla.

Este acontecimiento logró que Tiberio llegara a la conclusión de que la vida no tenía sentido o traía algo personal en su contra y empezó a alucinar, pero antes de ponerse todo intenso, dejó buena parte del poder y decisiones en manos de su amigo Sejano, prefecto pretorio. “Ahí te encargo, amigo mío”, le dijo antes de irse otra vez a la isla de sus amores y desgracias (Capri) dejando tras de sí un compendio considerable de informes mal fundados y producción de chismes que mostró, claramente, el grado de paranoia alcanzado por el monarca: veía enemigos por doquier.

La verdad, fue bueno que Tiberio perdiera el juicio (si alguna vez lo tuvo) porque, dicen las malas lenguas que el mismísimo Sejano (su amigo del alma) había sido el autor intelectual de la muerte de Druso y chance sea verdad porque, sospechosamente, al poco tiempo, el prefecto pretorio, o sea Sejano, se casó con Livilla, la esposa del difunto. Pura gente decente pues. Desde entonces ya no había moral ni pudor.

En alguna ocasión, un ideólogo de un partido poderoso en México soltó una frase marmórea: “En política, la forma es fondo” y los hechos lo confirman. Chequen el dato: el sinvergüenza de Sejano fue quien hizo la grilla para que Tiberio (alguien debía firmar el nombramiento), designara a un amiguito suyo como Prefecto Romano de Judea. Ese amiguito era Poncio Pilatos.

Judea era la capital religiosa de unos siete millones de judíos y Sejano le encargó, de la manera más atenta -y con el debido respeto- que sobrellevara las cosas en ese lugar, que no se metiera en broncas porque Judea era un enclave económico muy importante para las finanzas romanas. Era cosa de “nadar de muertito” y todos estarían felices.

PILATOS PRESENTA SUS CARTAS CREDENCIALES Y EMPIEZA EL GUATEQUE

Apenas llegado a Judea, Pilatos se entrevistó con Grato, a quien sucedería en el cargo. Éste le dio los detalles de la situación antes de irse todo desconsolado de perder la chamba y la nómina confidencial: le dijo con quien juntarse y con quien no; la gente respetable y la no respetable; los confiables y los gandallas; la situación política general que todo nuevo funcionario debe conocer desde el inicio de los tiempos. Luego, para terminar, hizo una pausa y le soltó a Pilatos, así, como si fuera cualquier cosa o un rumor sin confirmar, la noticia del asesinato, en Belén, de todos los niños. Por supuesto, Poncio se sorprendió y preguntó cómo había ocurrido tal cosa. Grato le dijo: “fue una orden de Herodes El Grande, a quien le informaron que había nacido el rey de los judíos”.

Pilatos escuchó atento. Cuando llegó el momento, despidió con todo el protocolo que un despedido se merece a su antecesor y se puso a trabajar, pero ya se sabe: uno puede tener las mejores intenciones, pero la realidad, terca, termina por imponerse.

Una de las primeras broncas con los judíos tuvo un carácter iconográfico. Como todos sabemos, en el Éxodo se apunta: “No harás de ti imagen ni escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra: no las adorarás ni rendirás culto…”

O sea: no se podía hacer ninguna imagen de nada. Así: de nada, pero ¿qué creen? Justo en materia de imágenes fue en donde Pilatos se percató de una cosa: con los judíos no era fácil negociar. Paso a explicarme: cuando se acercaba el cambio de cohorte, una de ellas se encontraba en la torre llamada Antonia y ésta controlaba Jerusalén. Las cohortes, es de todos sabido, eran fuerzas formadas por quinientos hombres al mando de un prefecto pretoriano. Sus miembros servían durante dieciséis años y tenían un enorme poder político. Llegaban incluso a influir en quién sería emperador.

Pues bien, hasta Jerusalén llegó un día Pilatos bien contento y acompañado de la cohorte Augusto, muy dada ostentar escudos, banderas, bustos, relieves de cabezas de emperadores y demás afiches propios de un régimen dado a la presunción (como los actuales, ni más ni menos). No contentos con llevar esa parafernalia consigo, se pusieron a colgar varias imágenes en estratégicos lugares, pero sobre todo en uno. ¿En dónde creen? Es correcto: ¡en la torre Antonia!

La atascaron de “posters” y espectaculares (su equivalente pues) para que la tal torre se viera acá, chida ¿no? Los chicos de la cohorte partían de un razonamiento impecable: si las imágenes NO las habían hecho los judíos, no tenían porqué adorarlas o sentirse agraviados… pero el hecho fue otro: los judíos sí se sintieron agraviados, lo consideraron una herejía, idolatría, abominación, sacrilegio -más lo que se acumulara en la semana.

Las cosas empezaron a ponerse espesas porque, en estricto sentido, los romanos sí se pasaron de lanzas y en lugar de alivianarse y decir “ups, lo sentimos mucho” o algo parecido, se burlaron de la banda judía y ondearon algunas banderas con la efigie del César. Andaban de lo más soberbios los romanos y, obvio, eso enojó mucho a la sociedad civil y a los representantes políticos del pueblo de Judea.

Las cosas empezaron a ponerse espesas porque, en estricto sentido, los romanos sí se pasaron de lanzas y en lugar de alivianarse y decir “ups, lo sentimos mucho” o algo parecido, se burlaron de la banda judía y ondearon algunas banderas con la efigie del César. Andaban de lo más soberbios los romanos y, obvio, eso enojó mucho a la sociedad civil y a los representantes políticos del pueblo de Judea.

Aquí entran dos funcionarios y representantes del pueblo: Helcias y Jonatás, quienes con sus mejores oficios y educación trataron de convencer a quienes estaban a cargo de la cohorte, de que calmaran a la banda de majaderos, insolentes y disolutos legionarios, pero no lograron nada. Es más: los legionarios se pitorrearon de los respetables hombres que, en buena onda, habían llegado a parlamentar.

El único que podía ordenar que la multicolor iconografía se retirara era el Prefecto, o sea, Pilatos, quien no estaba muy enterado de los “puntos finos” del asunto. Helcias y Jonatás se retiraron no sin antes informar que, ante el fracaso de las charlas bilaterales, recurrirían al Gran Sanedrín, tribunal supremo nacional judío, de quien, entre otras cosas, dependían las decisiones sobre la vida y la muerte de quienes eran juzgados por él (este dato es muy importante para lo que vendrá después, cuando aparezca Jesús, o sea, no se me distraigan).

Los legionarios, soldados al fin, los despidieron gritándoles “Uy, sí, qué pinche miedo. Miren cómo temblamos con su Gran Sanedrín”.

CUANDO UNO NEGOCIA SIEMPRE SE GANA Y SE PIERDE ALGO

El problema, que en principio pudo resolverse sin tanto jaleo, se puso delicado porque a Pilatos lo pusieron contra la espada y la pared: por una parte, no quería fricciones con la comunidad judía y, por otra, tampoco quería quedar como un debilucho que no sabía defender la simbología, souvenirs y vanidad romanas. Al final optó por sus jefes y soltó su rollo institucional: “Quitar las imágenes imperiales de los estandartes (…) sería un insulto directo a sus majestades César Augusto y Tiberio César”.

Los judíos, por su parte, en los días siguientes hicieron su manifestación en los alrededores del palacio, después se pusieron a derrumbar esculturas, estandartes y a negarse a obedecer la orden romana de regresar a sus casas y estarse sosiegos o de lo contrario, si se ponían acá, muy machines, la sangre correría. Había niños, mujeres, ancianos. De todo, para que se entienda. Los judíos estaban dispuestos a morir por sus creencias y Pilatos dispuesto a medidas radicales, aunque ni la amenaza de una masacre cambiaría la postura de “los revoltosos” dispuestos a llegar al sacrificio en nombre de su fe.

La actitud de estos hombres, mujeres, niños y niñas, fue el antecedente (hipótesis sujeta a comprobación) de la clásica: “si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si retrocedo, mátame” pronunciada originalmente por Julio Antonio Mella allá por 1925 y popularizada por un icono pop (pero revolucionario): el Ché Guevara, entre otros.

¿Cómo quedaría Pilatos ante Tiberio si se hiciera una masacre, algo que a los judíos no los arredraba ni tantito? Al final, encontró una salida: cambiaría la sede de la cohorte y no se agraviaría más al pueblo judío.

Fue una derrota política que le mostró el poder de sus adversarios.

Tiempo después (la vida da muchas vueltas) Pilatos logró, a petición de Sejano, un punto a favor frente al Gran Sanedrín: el derecho de ejecución en los casos de pena capital. El Sanedrín podía continuar juzgando a los judíos y eventualmente encontrarlos merecedores de la pena máxima, pero la sentencia verdadera y la ejecución, tendrían que ser llevadas a efecto por el Prefecto de Judea.

En la práctica, esto era un mero formulismo, pues quedaba claro que cualquier juicio del Sanedrín sería confirmado por el Prefecto, o sea, Pilatos. De esta manera, el primero se quitaba la responsabilidad -tan desagradable y enojosa- de la ejecución. Los judíos aceptaron con una condición: que nunca se alterara el veredicto en el caso de la pena de muerte; Pilatos reviró: que en cada pascua y ateniéndose a la tradición judía, se pudiese liberar a un prisionero escogido por el pueblo… una concesión que se aprobó porque, aparentemente, no tenía “grandes implicaciones”.

TODO ESTRICTAMENTE APEGADO A LA LEY

Al poco tiempo llegaron noticias de un tipo que andaba rolándola por aquí y por allá, invitando a quienes lo escuchaban a que se arrepintieran de sus pecados y se prepararan para la llegada del reino de Dios. Era un hombre comprometido en una revolución espiritual y con seguidores en aumento. Pilatos pidió informes sobre el sujeto ése y los chismes eran medio exagerados, como buenos chismes pues: “Sí, es correcto, se junta con la gente y después de cada sermón y sana a los enfermos” –le dijeron, pero no le dio mayor importancia. Cualquiera puede sanar enfermos ¿no?

Mientras tanto, en la sede del imperio en donde de forma vicaria gobernaba Sejano (el protector de Pilatos), la buena suerte empezaba a declinar para él: Tiberio lo acusó de traición ante el Senado y, de manera expedita, ordenó su muerte. Fue ajusticiado junto con varios de sus seguidores.

En otro lugar, el profeta Jesús seguía con sus enseñanzas y todo cuanto hacía le era informado a Pilatos. Escuchó con atención el suceso de los mercaderes que habían convertido el templo en una cueva de ladrones: “¡La casa de mi padre es para orar!”, les gritó enfurecido el profeta y soltó a los animales que estaban en venta, las mesas de cambio y las monedas fueron arrojadas al piso. Se hizo un desmadre, para decirlo con toda propiedad.

Al escuchar eso, Pilatos se enojó mucho. Quería encontrar algo que permitiera el arresto del agitador. Cuando le relataron que alguien le había preguntado a Jesús si era lícito pagar tributo al César, Pilatos supo que de la respuesta dependía la posibilidad de arrestarlo, pero Jesús dijo “¡Ustedes, hipócritas, quieren atraparme con mis palabras! Muéstrenme una pieza de dinero con la que pagan tributo”. En seguida le fue entregada una moneda de plata. La sostuvo y preguntó: “¿De quién es la imagen y de quién la inscripción?” Todos se miraron. “Del César”, contestaron a coro. “Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

Con esa respuesta, a Pilatos se le complicaba encontrar algo que contraviniera las disposiciones legales: Jesús no estaba violando nada.

DE HERODES A PILATOS O DE CÓMO SE INICIÓ ESO DE QUE “NO ES MI PROBLEMA”

Quienes estaban como chile en comal con “el expediente Jesús” eran los del Gran Sanedrín. Optaron por lo pragmático y de plano, un día que Jesús andaba con sus amiguitos muy tranquilo y sin molestar a nadie, lo aprehendieron siguiendo las más refinadas técnicas que, siglos después, se convertirían en una tradición en un lejano país que aún no existía: México.

Así fue, para qué andar inventando cosas. Lo agarraron y lo pusieron a buen recaudo en una celda. Lo que seguía era, de acuerdo a los usos y costumbres vigentes, armarle un expediente, una carpeta de investigación, una tanda de acusaciones irrefutables y un juicio oral exprés pero la cosa estaba en japonés (cuando las cosas se ponen complejas, casi siempre lo hacen en ese idioma; nadie sabe los motivos): ningún acto de Jesús ameritaba ya no digamos la pena de muerte: ¡ni siquiera un modesto arraigo domiciliario!

El Gran Sanedrín, a través de Caifás, deseaba fincarle responsabilidades severas y por más que le buscaban no salía nada. De no encontrar acusaciones contundentes y verificables, la autoridad se vería obligada a soltar al detenido. Imagínense ustedes la popularidad que eso le iba a reportar a Jesús y sus amigos. Fue cuando empezaron a preguntarle cosas con el fin de hacer caer al profeta caía en alguna contradicción:

-Yo te conjuro en el nombre de Dios vivo que nos digas: ¿Eres el Mesías? ¿Eres el hijo de Dios?

-Lo soy como tú lo has dicho –contestó Jesús- y en verdad les digo que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios.

Con eso fue suficiente.

Con esa “confesión” fue sentenciado a muerte, lo cual demuestra que, cuando de hacer un culpable se trata, siempre hay manera. Es cosa de buscarle o de elaborar la jurisprudencia pertinente. Lo siguiente era puro trámite: que Pilatos confirmara la sentencia (tal como se mencionó más arriba).

El 3 de abril del año 33, el Prefecto de Judea se encontraba en Jerusalén todo entretenido impartiendo justicia por aquí y por allá cuando fue interrumpido: afuera de las instalaciones se encontraba ni más ni menos que el Gran Sanedrín a la espera de que confirmara la sentencia en contra de Jesús. Poncio seguro pensó “órale, que rapidez para hacer un juicio”. Se quedó reflexivo: “Qué raro. Ese tal Jesús no ha incurrido en ninguna falta… ni siquiera una administrativa”. Este pensamiento se lo hizo saber al mensajero, pero éste le recordó que se trataba de un juicio religioso. Que no la hiciera de tos y confirmara la sentencia (además andaban con prisa). Pilatos, seguía pensativo: estaba convencido de la falta de elementos acusatorios reales. Fue cuando decidió algo fuera de toda costumbre: él mismo lo juzgaría.

Cuando los del Gran Sanedrín fueron enterados de la decisión del Prefecto se pusieron bien enojados. “Y ora qué hacemos” –pudieron pensar y alguien, avezado, aconsejó alborotar la gallera, al grupito que los acompañaba y sólo esperaba el cumplimiento del trámite.

Se les apersonó Pilatos y les soltó, así, a la brava: “A ver, a ver ¿de qué acusan a este hombre?” Los ahí reunidos, apenas repuestos de la sorpresa de ver en persona al Prefecto, expusieron comedidamente los cargos: “Encontramos a este hombre como un ente subversivo para nuestra nación, prohíbe el pago de tributo a Tiberio Cesar y anda proclamando que es El Mesías”.

Esta forma de plantear el asunto fue muy inteligente y malévola, debemos decirlo: a partir del esquema judío, ya no era un asunto que sólo a ellos incumbiera, sino también al Prefecto, es decir, al emperador, es decir a Roma.

Eran cargos políticos y en el Compendio Legal Romano, cualquier sublevado o persona que incitara a la población, era crucificado, pero Jesús estaba al margen de esa actividad y Pilatos lo sabía bien; respecto a lo del tributo, la acusación era falsa de acuerdo a la información disponible y resultaba muy sospechoso que los judíos, quienes invariablemente se la pasaban quejándose del tributo a las autoridades, ahora salieron con la jalada de ser los más cumplidores con la “Secretaría de Hacienda”.

La tercera acusación sí estaba complicada: Jesús se consideraba El Mesías, o sea, un Rey. Dependiendo de cómo entendía eso de ser “Rey”, podría considerarse, eventualmente, como traición, el más grave de los delitos en la ley romana.

Pasó un buen rato. Con Jesús enfrente suyo, Pilatos se rascaba la cabeza y se tomaba el mentón con los dedos índice, mayor y pulgar. Se le acercó para preguntarle si se consideraba rey de los judíos y Jesús le contestó que su reino no era de este mundo, que sólo había venido a dar testimonio de la verdad.

Esa respuesta no tenía ninguna implicación política. Si su reino no era de este mundo, vayan ustedes a saber de cuál sí sería, ergo, Jesús era inocente, pero la banda que representaba al Sanedrín ya estaba aleccionada y se pusieron en el formato de “testigos” que dieron fe de los “ataques del acusado” a las autoridades de Jerusalén, de cómo “incitaba a la violencia” y, ya encarrerados, lo acusaron de hechicero.

Pilatos preguntó a Jesús si tenía algo por decir, pero sólo obtuvo por respuesta el silencio. Salió a la explanada del palacio atestada de un vociferante, politizado y consciente pueblo bueno (pero sobre todo, sabio). Les pidió silencio y cuando el pueblo se calló, le preguntó si alguien podía ofrecer una prueba a favor del acusado, pero las pocas personas que querían “pedir la palabra” para dar testimonio de su inocencia eran calladas por la masa. Siempre pasa así.

Pilatos fue advertido del peligro que significaría dejar libre a un agitador que ya había iniciado sus enseñanzas en Galilea y había llegado hasta Jerusalén. Pilatos se preguntaba de cuál agitador estaban hablando. Él sólo veía a un tipo de lo más inofensivo. En ese momento se le “prendió el foco” y una idea genial para salir del enredo se perfiló meridianamente: si todo se había iniciado en Galilea (y Jesús había nacido en Jerusalén), entonces la bronca no era suya, sino de Herodes Antipas.

Los cargos, además, tenían implicaciones religiosas y Herodes era el indicado, el mero preciso para juzgarlo. “¿Por qué no se lo llevan para allá?”, les preguntó Pilatos… y para allá se fueron con todo y Jesús.

Lo jodido del asunto es que, cuando le expusieron todo el rollo a Herodes, éste se quedó perplejo -por decirlo amablemente- y les dijo: “No pos está muy espeso el asunto y ni le entendí bien, mejor llévenselo a Judea de regreso… a fin de cuentas, todo lo que dicen que hizo, lo hizo en Judea”.

Y se regresaron con Pilatos.

Así empezó la leyenda del pueblo sabio.

Entre un viaje y otro, el sector judío de la sociedad civil fue hábilmente manejado por algunos simpatizantes del Sanedrín que ya estaban listos “para lo que se le ofrezca, licenciado”.

Pilatos, entretanto, seguía sin encontrar culpa en un Jesús ya bastante placeado y paseado. Las cosas se ponían cada vez más complicadas. De hecho, el único que estaba defendiéndolo era él y eso no le iba a dar puntos en la grilla romana. Haciendo de tripas corazón salió al balcón para dirigirse a la multitud y declarar inocente al acusado porque, la mera verdad, no había elementos como para condenarlo. Eso fue un buen deseo, lo que sea de cada quien. Imaginen a Pilatos caminando con parsimonia y majestad al balcón con la raza allá abajo toda concientizada y entusiasmada. El prefecto seguro iba segurísimo de salvar al escuálido profeta a sus espaldas, pero…

…la sociedad civil (depositaria desde entonces de “la neta del planeta” con consecuencias no siempre satisfactorias hasta la fecha) se puso brava. Estaba dispuesta a todo con tal de salirse con la suya, pero Pilatos encontró una salida: ¡la tradición judía que en cada pascua le permitía liberar a un condenado a muerte escogido por la gente!

Por ahí andaba un tal Barrabás, involucrado en un motín en que hasta un muerto hubo y era facilísimo condenarlo, pero el pueblo (y sus inescrutables meandros de sabiduría) perdonó a Barrabás. Pilatos preguntó qué hacer con Jesús y, obvio, “democráticamente” se decidió crucificarlo. Poncio, con cara de no saber ni qué onda preguntó y propuso: “Pero… ¿qué mal ha hecho este hombre, carajo? Lo mandaré azotar y lo dejaré libre”.

La orden se cumplió. Jesús fue injuriado, vejado y se le puso sobre la cabeza una corona de espinas. El Prefecto abrigaba la esperanza de que, visto en ese estado deplorable, inspirara algo de piedad, pero no. No ocurrió.

El Gran Sanedrín tuvo la puntada de acusarlo de algo nuevo y de recordarle al Prefecto algunas cosillas: el hombrecillo frente a él había ofendido la ley hebrea al proclamarse hijo de Dios y Tiberio César (quién ya había regresado de su “año sabático en Capri) había instruido a Pilatos en algo fundamental: defender las costumbres religiosas judías y llevar la fiesta en paz. Si liberaba a Jesús ¿cómo quedaría ante su jefe? Los cargos que el Sanedrín podía levantar contra Pilatos ante sus superiores estaban bien cañones: desobediencia al emperador romano al no apoyar una ley judía y negligencia en su puesto al no castigar a “un rey subversivo” respecto al emperador romano.

La cosa estaba candente. ¿Absolver a un acusado y sacrificarse él?

Poncio se decidió. Sacó a Jesús y lo puso frente a la turba:

-¡Aquí está su rey! –les gritó.

-¡No tenemos más rey que el César! –graznó el pueblo.

Esto dejó a Pilatos viendo estrellitas. De haberlo sabido, hubiese repetido para sí el refrán que dice “de que la perra es brava… hasta a los de la casa muerde”.

La ley romana, no obstante, le dio una última oportunidad: aquellos que no se defendían a sí mismos se les daban tres oportunidades para “cambiar de opinión” antes de pronunciar la sentencia. Pilatos, ya cansado de tanto querer ayudar a un tipo que no le ayudaba en nada, le dijo:

-A ver, Jesús de Nazareth… ¿tienes algo por decir en tu defensa?

(Silencio).

-Jesús de Nazareth… ¿tienes algo por decir en tu defensa?

(Silencio).

-Jesús de Nazareth… ¿tienes algo por decir en tu defensa?

(Silencio).

En términos jurídicos, legales y morales, Pilatos y su conciencia estaban a salvo.

-¡Escúchenme, hombres de Israel! –exclamó Poncio. Esta corte no puede declarar culpable a Jesús de Nazareth, pero puesto que su Gran Sanedrín lo ha condenado a morir y como el Prefecto Romano debe respetar la ley judía, el prisionero será crucificado.

La masa rugió satisfecha. Pilatos se lavó las manos en una bandeja: “mis manos están limpias de la sangre de este hombre”, dijo.

A lo lejos se escuchó un grito citando unas palabras del Antiguo Testamento que Pilatos escuchó asqueado: “¡Que su sangre caiga en nosotros y en nuestros hijos!”

El Prefecto se volvió a sus subordinados:

-Que lo crucifiquen –dijo y se marchó.

Así fue como se dieron las cosas de acuerdo a los libros leídos para pergeñarlo: Roma de los césares, de Juan Eslava Galán, editorial Planeta, 1989 y Poncio Pilatos, de Paul Maier, editorial Grijalbo, 1989.

El tema se hizo más complejo e interesante cuando despaché la lectura de Emanuel Carrère (El Reino) y el de Amélie Nothomb (Sed), pero ya no los voy a fastidiar con el tema. Valga solamente mencionar algo: la figura de Jesús, a quien asociaba (yo) con Dios de manera directa, pasó a ser un personaje histórico, analizable y acotado.

Algunos de los eventuales lectores de este textote dirán “¡te ocupas de puros textos de ficción!” y es verdad. Soy fan de la ficción y también leí a Saramago, un escritor que no me agrada mucho, quien también escribió un libro sobre Cristo, pero Carrère simplemente puso una línea muy alta en eso de la Non Fiction, pero no abundaré en eso.

Mejor lean su libro: El Reino.

Con Amélie Nothomb las cosas son un poco diferentes. En su novela es Jesús quien nos relata su vida y tribulaciones con apuntes filosóficos modernos… en fin, el tema de las creencias es ancho y ajeno -eso dijo un escritor famoso- pero como ya me excedí en el tema, aquí lo dejo y confieso: yo creo en Dios, pero eso no le importa a Dios. Punto.

TE PUEDE INTERESAR:

Las identidades nacionales… al gusto del poder

COMPRA LOS LIBROS DE RAÚL MEJÍA

Ni se molesten, conozco la salida (versión electrónica; no hay de otra):

Los mismos sueños húmedos (versión en papel):

Los mismos sueños húmedos (versión electrónica):