Leí la entrevista que Víctor Rodríguez le hizo a Juan Pascoe, impresor, editor y tipógrafo radicado en un casco de hacienda cercano a Tacámbaro. A juzgar por las fotos, el tiempo ha respetado escrupulosamente a Juan. Lo veo en las fotos y es el mismo tipo que conocí ¡hace 36 años!

Ya desde entonces me parecía un viejo aunque sólo me lleva diez años de ventaja en este oficio de transcurrir, pero ahora lo veo rejuvenecido. Con él me pasa algo similar al relato de Scott Fitzgerald (“El curioso casa de Benjamin Button”, se llama): la historia trata de un tipo que va transcurriendo de manera inversa a todos los mortales: es un viejo cuando es joven y es un bebé cuando es un anciano. Una narración trágica y perturbadora de un autor trágico y atormentado… y bueno, más o menos así me pasó al ver a Pascoe en las fotos del reportaje/entrevista en La Voz de Michoacán.

De no mediar la entrevista al ilustre Juan, seguro lo habría olvidado en poco tiempo. Tal vez unos meses, como me ocurre con otras personas con quienes tuve un par de encuentros azarosos y afectuosos. ¿Acaso se puede olvidar un encuentro con alguien tan relevante como el impresor radicado en las afueras de Tacámbaro? Pues sí, ocurre cada vez con más frecuencia. Uno tiende a creer en las pequeñas eternidades onomásticas o personales, pero el paso del tiempo -de preferencia mucho tiempo- termina desdibujando incluso lo excepcional… y Juan no iba a ser la excepción.

Ahora, gracias a Víctor, ese sujeto estará presente en mi memoria por lo que me resta de vida. Así son las cosas y poco se puede hacer… además no quiero hacer nada para borrar más flashazos memorísticos. Digo flashazos porque esas experiencias, esos encuentros con cierto tipo de personas no pasaron de lo azaroso, lo breve y -si se me apura- hasta irrelevante porque no pasó de eso: una coyuntura, un accidente (aunque la simpatía haya sido más o menos evidente entre ambos).

¡Ay de mí!

También lee:

Don Fortis y las vaquitas marinas

Ya son demasiados los destellos que me asaltan como una forma de recordatorio de algunos encuentros y -la mayoría de las veces- no consigo ubicarlos en la línea del tiempo. ¿Cuándo conocí a esa persona? ¿De dónde salió? Lo intento unas horas e incluso varios días y luego me rindo y acepto que esa pequeña historia se irá a radicar a la Colonia Leteo, ahí donde el olvido la rifa bien machín. La lista de esas vivencias o encuentros azarosos en el tránsito del olvido, se me incrementa mes con mes.

Leí el reportaje y tuve la sabrosa tentación de escribir algo en el cajón de comentarios del trabajo periodístico, pero me contuve. Seguro iba a empezar con la clásica, inefable y mamona frasecita “conocí a Juan Pascoe Pierce en 1987…” como para dar a conocer al mundo el carácter especial de mi experiencia. Decidí no hacerlo porque, en realidad, ni fuimos amigos, ni nos llamamos por teléfono, ni somos “amigos del feis”.

Fue puro azar.

A cambio de esa decisión afortunada, me puse a escribir este texto como una forma de calistenia para emprender un trabajo más serio que les expondré al final de este texto, pero antes, echaré algo de rollo: hay una frase de Pascoe que desató este desvarío y la cito transcribiendo el párrafo completo escrito por Víctor Rodríguez en Facebook, porque me parece una pepita de oro:

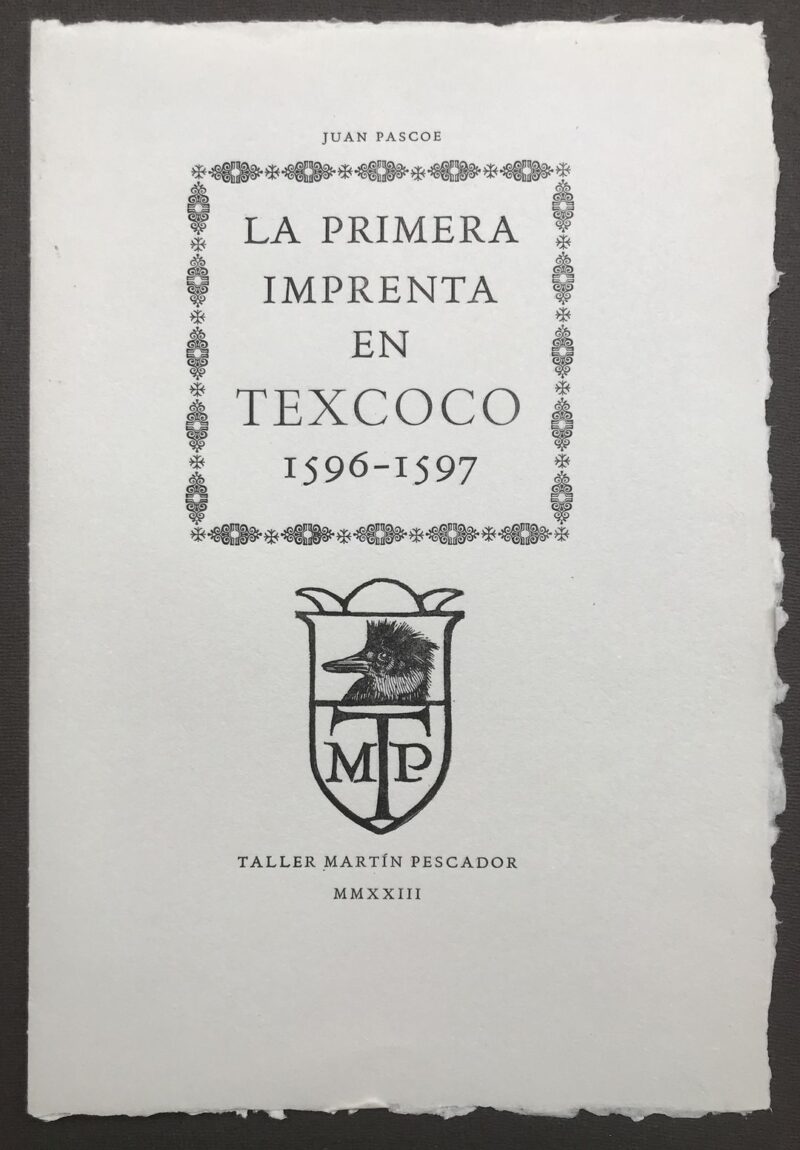

«Aquí la entrevista que hice a Juan Pascoe, quien desde 1987 trabaja como impresor en la manufactura y encuadernado de libros a mano en su Taller Martín Pescador de Tacámbaro. El tipógrafo e investigador afirma que la existencia de su imprenta y la voluntad de trabajar a la antigua “no tiene ningún sentido” actualmente, pero en el ámbito estético de la historia del libro tiene todo el sentido del mundo, sólo que a nadie le interesa”».

Va la pequeña y breve historia: me topé con Pascoe a petición de Saúl, quien era mi jefe en 1987. No paraba de hablar de un sujeto enigmático radicado en Tacámbaro. Pienso que supo de él gracias a alguno de sus amigos escritores. Saúl estaba emocionado: “Le ha publicado libros a Octavio Paz ¿te imaginas?” y sí, me lo imaginaba.

Me intrigó el personaje. Por eso, cuando me dijo “ve a entrevistarlo, inventa algo para animarlo a venir a Morelia; ya se nos ocurrirá algo para entretenerlo” enfilé al pueblo que marca la frontera entre la Tierra Normal y la Tierra Caliente michoacana. Preguntando en tiendas y transeúntes conseguí dar con alguien que sabía de la existencia “del güero que vive por allá”.

No fue difícil dar con “el taller del gringo”. Luego de una media hora encontré la casa. Me apersoné, nos dimos la mano, nos pusimos a charlar sentados en unos equipales, hablamos de autores. Pusimos en práctica la clásica esgrima discursiva de dos lectores con lecturas afines. Me dio un recorrido por su taller, me mostró ediciones de autores famosos que no puedo recordar. Cumplí la misión institucional pero no lo invité a ningún evento inventado mientras buscaba su casa. Preferí la sinceridad: “Mi jefe quiere conocerte ¿cuándo puedes ir?”. No fue difícil convencerlo porque la lista de amigos de Saúl era apantalladora y varios formaban parte del catálogo del taller Martín Pescador. Se trataba de concertar una reunión entre pares.

Así conocí a Juan Pascoe (mejor conocido como Juan Pasco).

Te puede interesar:

No pise el pasto: adelanto del libro de Raúl Mejía

Nos vimos unas tres o cuatro veces en los casi dos años que Saúl fue mi jefe. En alguna parte de la reunión con el vecino de Tacámbaro salió la iniciativa de dar a conocer a los michoacanos algo sobre la obra de Matías Escobar, un fraile ilustrado que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Buena parte de su vida la pasó en Michoacán. Un relato detallado de las circunstancias y cosas de nuestra tierra bravía y revolucionaria desde la conquista hasta una parte del siglo XVIII. El resultado de la reunión entre el funcionario y el tipógrafo fue la “edición primorosa” de un capítulo de la célebre obra del señor Escobar: Americana Thebaida. Tengo la ligera sospecha de que Martha Parada debe saber algo de ese libro, gracias a su paso en los archivos de la catedral de Morelia.

Pues bien, un caluroso día de mayo de 1988, caminando por la Avenida Madero, escuché a lo lejos mi nombre y sí, era Juan. Charlamos un rato a media calle. “Te voy a regalar algo” -me dijo y de su morral sacó un libro recién salido del taller Martín Pescador: el capítulo XXIV de Americana Thebaida. Una reimpresión cuidadosamente editada de la versión de Balsal Editores puesta en el mercado en 1970 y devuelto la circulación por el extinto Instituto Michoacano de Cultura en 1988.

Esa vez, en la Avenida Madero, fue la última en que me topé con Pascoe. Con los años y las décadas se me fue diluyendo su recuerdo hasta hace unos días, cuando tuve frente a mi pantalla el reportaje que Víctor le hizo. Debo agradecérselo porque estaba (Juan) enfilado al olvido, como tantas personas y cosas diluyéndose en mi vida, borrándose de mi memoria.

Traigo a cuenta esa superficial y afectuosa relación con “el güero que vive allá” porque lo considero usufructuario de una vida interesante. Rica en experiencias más allá de la currícula -aunque, en su caso, el currículum va “junto con pegado”.

No es común toparse con personas con ese talante. Normalmente nos da por considerar -a quienes tienen muchos estudios, grados y currículum- como dueños de una vida interesante cuando lo único que tienen es eso: currículum. Fuera de eso, su paso por el mundo de los vivos es discreto y casi siempre aburrido… tal como nos ocurre a la inmensa mayoría de los mortales. Las “vidas interesantes” suelen no requerir ascensos burocráticos o cargos administrativos. Sujetos y sujetas sin esos atributos o beneficios logran sorprendernos con experiencias dignas de ser conocidas, pero, para no andar generalizando impunemente, lo dejaré asentado: tampoco es asombroso encontrarnos con currícula notable, y una vida rica en vivencias al margen de esas condiciones.

Es el caso de Juan Pascoe.

Recuerdo el minucioso cuidado que ponía (y pone) en la impresión de sus libros. Son obras de arte. Para cualquier lector digno de ese apelativo, tener uno de sus ejemplares en las manos es algo estéticamente importante: la tipografía, el papel, el diseño, los grabados. Juan lleva a cabo su oficio dando la espalda a la noción de mercado. Lo suyo no va con lo masivo. Es para gustos delicados, exquisitos y diletantes. Se puede afirmar, sin ambages, que, si alguien tiene un ejemplar del Taller Martín Pescador, es un afortunado. Pasa lo mismo con aquellos poseedores de uno o varios títulos de las célebres novelas policiacas de prestigiados autores que dieron a conocer (en español) Jorge Luis Borges y Bioy Casares. Me refiero a la colección La puerta de marfil, publicada por Emece en la década de los cincuenta del siglo XX.

Y bueno, recuerdo un texto de Umberto Eco sobre algunas “formas de uso” perfectas concebidas por la humanidad. No me pondré a buscar en Google ni el título del libro donde apareció el escrito de marras, ni la ficha de rigor porque prefiero redactar estas páginas sin el auxilio de esa herramienta: porque es recomendable forzar al cerebro a recordar por sí mismo sin auxiliares cibernéticos. Recuerdo, pues, que en ese texto, Eco consigna dos “formas perfectas”: la cuchara y el libro. Ambos objetos alcanzaron “la areté”, la perfección, aunque el segundo esté viviendo una pequeña crisis frente a los libros electrónicos o digitales (que no son lo mismo… pero es igual).

La cuchara tiene mucho camino por delante y sin rivales disputándole su lugar en el rubro de las herramientas para comer. Me atrevo a pensar que nada superará a ese instrumento salvo que se ponga, en el mismo rasero, a la mexicanísima “cucharita de tortilla” que sólo los hijos “de la tierra del faisán y del venado” podemos manufacturar.

Los libros, la industria editorial tradicional, aun con apuros y no pocas tribulaciones, seguirán disfrutando de prestigio y serán consumidos por sectas de radicales románticos por mucho tiempo en el formato físico, de papel, con todas las maravillas que llevan consigo: el olor, la posibilidad de hacerle anotaciones (o no mancillarlos con semejantes atentados).

A esa “ventana de oportunidad” (término de moda) la mantendrá viva un nicho de mercado que gusta no sólo de disfrutar el placer de la lectura, sino de acariciar, clasificar, repasar, oler y atesorar esos objetos. En eso se parecen a quienes han mantenido con vida y extremos cuidados, a los discos de acetato. El mercado de las tornamesas, hoy por hoy, es para puro marginal con poder adquisitivo y arrogancias sin cortapisas.

Muchos dedicamos décadas a construir bibliotecas que terminarán siendo donadas a instituciones educativas cada vez menos interesadas en objetos que ocupan espacios a los cuales pocas personas acuden. Normalmente esas construcciones preciosas (las bibliotecas personales) terminarán en cajas enmoheciéndose o vendidos a precios ridículos en tiendas de libros usados. Triste destino (aunque no el peor) para un periplo lector que, citando al tipógrafo de Tacámbaro, “tiene toda la importancia del mundo, pero a nadie le interesa”.

Para los lectores que lograron llegar hasta este párrafo sin abandonar la trama les tengo una noticia: este texto es una forma de presión para una persona con una vida interesante, digna de ser conocida y de quien tengo la sana intención de escribir su biografía. Se lo comenté hace poco más de una semana. Le di detalles de la empresa, de la aventura. Me escuchó con atención y -obvio- minimizó la importancia de su transcurrir por este mundo aunque, con la generosidad que le caracteriza, me dijo “no creo haya nada interesante en mi vida, pero eres bueno para inventar historias y algo puede salir de ese proyecto; yo te aviso si acepto tu proyecto”.

Pues bien, no me ha llamado.

Que este texto sirva como recordatorio para reiterar mi propuesta a esta persona dueña de una vida interesante y digna de ser conocida, y sí… podríamos inventar algunos pasajes.

¿De qué otra manera nos podemos acercar a la “verdad”, si no es mintiendo?

Lee aquí el más reciente libro de Raúl Mejía

Foto principal: cortesía Juan Pascoe