PARTE UNO

Corría el primer miércoles de agosto de 2025. Ese día me levanté como poseído, endemoniado, pues: “debo releer esa novela, debo releer esa novela, debo releer esa novela” -me repetía como si tuviera al chamuco adentro. Ojos vidriosos y cosas así.

Una semana después de releerla (ya era septiembre) había accedido a otro estado de ánimo. Más sereno, empático. Dejé el modo endemoniado e hice la transición al “modo intelectual”, pero por alguna extraña razón, ni yo me creía esa intelectualidad. En esa misma semana me la pasé reflexionando sobre varios temas: la lectura, la publicación de libros, su distribución y venta, pero sobre todo en la necesidad de crear los públicos para lo que juramos preferir en la teoría y nos vale madre en la práctica.

Ese sabroso agobio me llevó a escribir sobre esos temas. El resultado: un texto que me encantó y con el cual pretendía iluminar las tinieblas del ecosistema local en relación al consumo cultural…pero eran veinte páginas. ¿Quién se puede jactar de tener lectores para textos tan extensos? ¿A cuenta de qué les iba a pedir su atención durante media hora? ¿Quién se atrevería a publicarlo? Ni siquiera esta revista y no por falta de solidaridad, sino por puro realismo editorial: nadie lee textos largos en estos tiempos y si no captamos la atención del lector en los dos primeros párrafos, ya podemos dar por perdido a ese preciado ser humano.

Me dije “esto no puede seguir así, debo ser menos chorero” y saqué las tijeras para recortar todo lo posible a mi “paper no académico”. Resultado: el “legajo” pasó de veinte páginas a doce. Normalmente, los textos que mando a Revés -y luego son leídos también en mi muro feisbuquero- andan entre cuatro o cinco cuartillas. O sea, ya es un pequeño abuso al lector. Lo bueno de todo esto es que los lectores son implacables: si los aburro en el tercer párrafo, dejan de leerme y seguimos tan amigos como siempre.

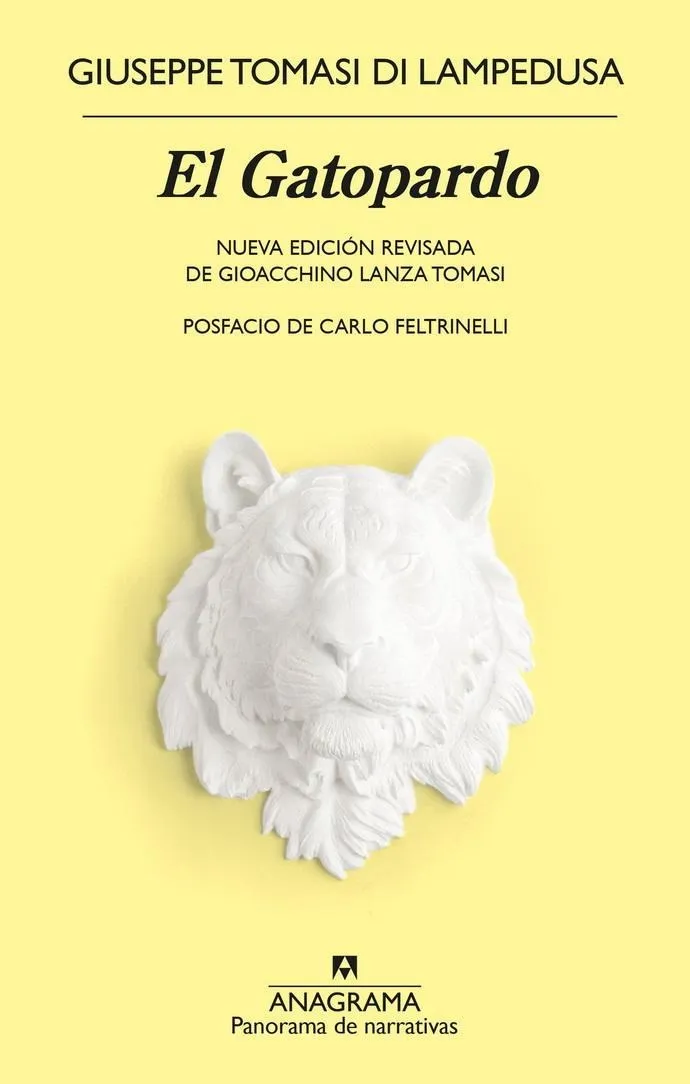

La nueva versión de doce páginas quedó concisa, bien redactada, creo hasta pudo ser un aporte interesante a una discusión inexistente sobre el libro, la lectura, el consumo cultural… pero cuando estaba dándole los toques finales antes de enviar el escrito a la revista, tuve una epifanía provocada por la relectura de la novela que les conté en las primeras líneas de este artículo. La escribió Giuseppe de Lampedusa y se me cruzó en 2020. Cuando la leí por primera vez me dije, con harta suficiencia, “Mmh, qué buena novela”, pero al releerla me dejó felizmente desestructurado y listo para replantearme varias certezas sin contenido.

No sé cómo explicar lo que me pasó, amigos y amigas, pero me embargó el “síndrome del príncipe Fabrizio Corbera de Salina”, un padecimiento ficticio con efectos colaterales reales que me ha tenido muy chillón, sentidito, dubitativo y sentimental desde hace un mes. Les recomiendo checar bien su condición espiritual antes de emprender ciertas relecturas porque algunas sí logran remover las profundidades del alma. El gatopardo cotiza en esa categoría y me puso a evaluar un chorro de cosas: de mis relaciones, de mis puntos de vista, de mis afectos y de mis pinches necedades: “La necedad es homicida”, dice un personaje de Albert Camus.

Lampedusa me puso en mi lugar y para sanar las heridas del espíritu acudí a las sabias palabras de la filósofa post-socrática Lupita D´Alessio: “Hoy voy a cambiar”.

Si la digresión/confesión anterior los motiva a leer El gatopardo se harán tremendo favor. Nomás una recomendación: nada de prisas. Ese brebaje se liba con calma.

PARTE DOS

Pero estábamos en la nueva versión de mi texto que pasó de veinte páginas a doce. Ya estaba corregido y lindo. Era cosa de pulsar la tecla “send” y listo: a iluminar tinieblas con mis ideas prescindibles, pero de pronto algo pasó. El escrito me pareció feo, sin chiste, carente de feromonas, guango. Dejé de quererlo. Así, de repente. Tal como suele terminar el amor.

El texto fue enviado a un archivo equis y -nomás para no dejarlos con la duda- aborda el mundo del libro, la lectura, promoción, la vanidad publicadora y su irrelevante mercado lector. Ese texto intentó responder a la pregunta axial por antonomasia: ¿por qué no trasciende la literatura que se hace en Michoacán a pesar de contar con dos o tres escritores (no más) dignos de ser “trascendentes”? Ser trascendentes, en este caso, es que se les conozca y se lean sus novelas, poemas, ensayos o crónicas a nivel nacional (al menos). Que sean creadores y productos de calidad. Como la mayor parte de los escritores que admiran o admiramos. No otra cosa es García Márquez, aunque ese señor lo haya querido o no.

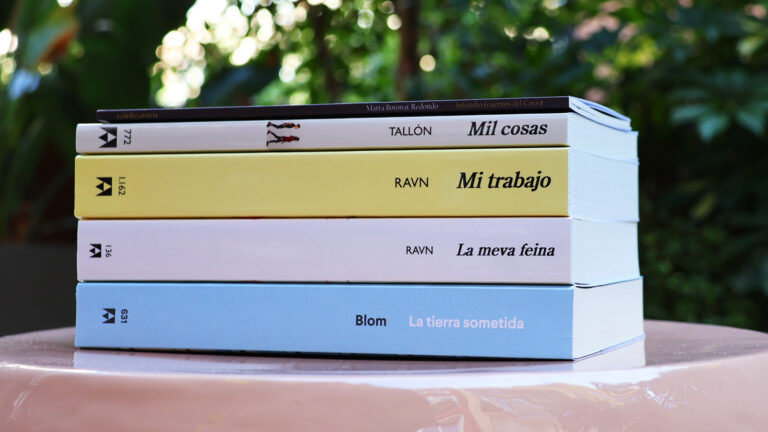

Ese texto desamado -gracias a la relectura de El gatopardo– me puso en el camino de una pequeña novela de Juan Tallón: Mil cosas. Me pareció poco interesante y por eso me puse a escribir este texto desbalagado: “Al menos me ocuparé del tema de las editoriales famosas y sus yerros”, me dije, y pues heme aquí. Ya lo están leyendo. Ahora mismo.

PARTE TRES

Por motivos perfectamente explicables, eso de ser “importante” o “reconocido” o “famoso” suele pasar por ciertos espacios editoriales en donde a fulano o zutana se les considera “escritores de calidad” y “productos vendibles”. Podremos incomodarnos, pero así es. Supongo que pocos aficionados a la ecribidera le pondrían un “pero” a la posibilidad de ser editado por Siruela o Tusquets o Alfaguara. Una posibilidad lejana para miles o quizás millones de escribidores -con talento o sin él.

Me pondré en modo montañista y hagamos analogías: si sólo hay catorce “ochomiles” en el mundo (montañas de más de ocho mil metros sobre el nivel del mar) el sello Anagrama es, para varios miles de escribidores y escribidoras, uno de esos picos y, para que lo sepan, esa editorial forma parte del binomio que domina el mundo del libro, dicta tendencias, cierra contratos y pone en práctica acciones tan normalizadas como “algoritmear” nuestros gustos lectores. Casi toda la literatura en español que se factura, distribuye y se lee en el mundo de habla hispana (e incluso en inglés; sobre todo en inglés) pasa por estas dos compañías: el Grupo Planeta (holding empresarial español) y Penguin Random House (otro holding, pero éste, británico). Ambas compañías se caen un poco mal, pero no es algo personal. Puro negocio. Suelen traficar con autores.

Cualquier escritor o escribidor normal (con la secundaria terminada) quiere ser leído por muchas personas y si son miles, mejor. ¿Qué hacer frente a esa pulsión natural por la fama, el reconocimiento? No todos caben en los espacios VIP, si ese fuera el caso, dejarían de ser espacios VIP.

¿Qué hacer? Mi recomendación es resignarse a reptar, felices, en los márgenes porque incluso ahí hay buenas noticias: la opción de publicar, hoy, es amplísima. Cualquier persona puede hacerlo con costos accesibles, pero bueno, de eso a ser leído, media un abismo. No abundan los paquetes de mil lectores para una novela de autor desconocido. Las tasas de lectura para libros “de cualquier persona” son tangenciales, poco significativas, pero sacian vanidades.

¿Hay vida fuera de Penguin, Planeta o Harper Collins? La verdad, como ya lo graznó un superventas talentoso, parte de la mejor literatura -y un producto rentable: “la vida está en otra parte”. En la periferia. En ese entorno las cosas pintaban tristes para quienes no formaban parte de los catálogos de alto pedorraje… hasta que se dio un cambio de mentalidad desde las trincheras de la infantería zaparrastrosa y se redefinió un nicho semi olvidado o marginalmente procurado. De hecho, “lo marginal” era su timbre de orgullo: me refiero a las “editoriales independientes”, espacios rebeldes e irreductibles como la aldea gala de Asterix y sus amiguitos.

Esos espacios “alternativos” ya le agarraron la onda al asunto y se dejaron de romanticismos: para poder ser independientes, debían ser, por principio de cuentas, negocios rentables. Los mecanismos que han diseñado varias de esas editoriales son racionales, alivianados, realistas y, como negocio, viven un buen momento porque la vanidad de tener nuestro libro en papel es inconmensurable… y da dividendos.

(Un dato para la trivia y seguimos con los temas serios: la pátina de exclusividad que da un libro en papel está ausente en el libro electrónico ¿Qué pasaría si sólo se publicaran libros digitales? Decaería el ánimo por publicar, las vocaciones literarias serían menos ardorosas o sublimes).

Uno de los cuellos de botella más cañones para entrarle al negocio eran ciertos costos de producción y, entre estos, el de la impresión y distribución hacían poco atractiva la empresa. ¿De qué sirve tener cajas de libros sin ofertar al público, sin vender?

Eso dejó de ser problema y conozco al menos dos casos exitosos. Uno en CDMX: Nitro/Press, de Mauricio Bares, y uno moreliano, Silla Vacía, de Miguel Ángel García, pero hay docenas y docenas en México. La forma de trabajar de estos negocios se conoce como “coinversiones”, “ediciones solidarias” o “coediciones” y viven su mejor momento. Si no fueran negocio, no seguirían batallando. ¿Alguien puede creer que dejan de comer para sacar la novela de Segismundo Berrueto?

Esa modalidad ha sido la gran cosa y varios sellos no sólo salvaron el negocio de la impresión de productos literarios. También cuidaron su catálogo editorial evitando caer en la tentación de publicar “cualquier cosa”. Resultado: una oferta de productos noveleros, poéticos, ensayísticos de calidad, con un esquema de negocios sencillo y, en general, justo por su claridad operativa: el autor, una institución, un grupo organizado o la familia, paga la impresión del libro y la editorial, si de verdad lo es, distribuye, difunde, promueve y vende lo que se pueda. La idea rectora es que nadie salga muy damnificado… empezando por la editorial. Este tipo de inversiones son de altísimo riesgo. La vanidad es así: riesgosa, pero a todos nos gusta ser temerarios al menos una vez en la vida.

¿Necesitamos más escritores? Si alguien me preguntara, yo recomendaría dedicarse a otra cosa y dejar la escribidera para consumo interno, familiar o para el feisbuc, Instagram y macanas de esas… sí, ya sé: se puede soñar con ver un libro nuestro en Siruela o en Gallimard, por ejemplo, pero los sueños no afectan a nadie; también se pueden tener deseos más terrenales. Pienso en la posibilidad de ser publicado por una de las opciones locales. ¿Por qué empeñarse en Macmillan Publishers si podemos ser felices en una editorial o imprenta de Morelia? ¿No sería poca madre que fuésemos el mercado de lo que decimos preferir?

PARTE CUATRO

Pero bueno, desde mi modesto punto de vista, los de Anagrama también actúan de manera irracional y “bien quién sabe cómo”.

Se los dije hace rato: me puse a leer el libro de Antonio Tallón. Me había cautivado la reseña escrita por Andrea Toribio. Los reseñistas cada día son más impunes y exagerados. El artículo salió en El País el 28 de septiembre de 2025 y se llama “Mil cosas: el nuevo libro de Juan Tallón que tendrás que leer, y qué bien, dos veces”.

¿No es seductor un anuncio así? ¿Leer un libro dos veces? Eso me ocurrió con El gatopardo. ¿Acaso Tallón cotiza en esa división? ¿Otro Lampedusa? ¿En serio?

Pues bien, como seguro ya coligieron, compré el libro, lo terminé en dos días y pues… ¿cómo decirlo? Pues nada. Incluso el final de la historia me dejó indiferente y me lo habían vendido como una cosa excepcional. No me hizo regresar a buscar alguna cosita que se me hubiese escapado de la trama. No. Cero. Para mí -lector normal, pero aferrado- todo se explicaba de manera sencilla en el mismo y “misterioso” final: el papá había olvidado al bebé en algún lado y eso era el corolario de un día absolutamente desesperante para Travis y su esposa Anne. ¿Se frustraron sus vacaciones? ¿Será que las tribulaciones que aquejan a los dos personajes de la novela son extremadamente agobiantes en la cultura española y puro costumbrismo en México?

Un libro entretenido. Para pasar el rato. Inferior a algunos de los libros de varios escritores michoacanos que nunca publicarán en Anagrama ni serán leídos por los michoacanos porque no hay mercado (ni lectores) para ellos… pero sí para los de Anagrama.

Por cierto -y para la anécdota: un escritor radicado en Morelia es quien más cerca ha estado del interés de esa editorial: Ramón Lara Gómez… a ver a ver: ¿Ramón Lara? ¿Nuestro Ramón? Sí, ese mero. Un escritor solvente llegado al Jardín de la Nueva España directamente de Chiapas e integrado plenamente a los usos y costumbres del Valle de Guayangareo desde hace unos treinta años. Ramón, además, ama a los perros, pericos, elefantes, ajolotes y ciertos “animales impuros” de José Luis Cuevas. ¿Qué tratos tuvo Lara Gómez con el sello Anagrama?

El misterio se develará en la sección de comentarios de la versión feisbuquera de este texto.

Antes de soltar mi neta del planeta, confieso algo que debe ser confesado: sólo he leído un libro de Juan Tallón (prometo leer dos más)… pero Ramón Lara tiene mejores textos que Mil cosas. También Sergio Monreal, Edgar Omar Avilés, Gustavo Ogarrio, Alfredo Carrera…

Un tipo a quien le tengo confianza y me cae muy bien es Alberto Olmos. Escribe en El Confidencial, un periódico español de paga. Olmos tiene buena opinión de Juan Tallón, y yo de él (de Olmos). O sea, debe ser muy bueno ese Juan, pero con Mil cosas la verdad se pasó de lanza… pero dejemos que el mismísimo Juan nos diga cómo fue que el libro -que a mí no me gustó y a miles de lectores sí- fue a parar a una de las catorce cimas -ochomiles- que casi todo escribidor aspira escalar y quedarse ahí el mayor tiempo posible. Todo salió en una entrevista reciente firmada por Carlos Prieto: “Somos esclavos del móvil. Si tus días no se acaban nunca, tienes que leer a este hombre” (El Confidencial, 17 de octubre, 2025):

—Esta novela es fruto de un calentón ¿verdad? —le pregunta el entrevistador.

—Algo así. Yo tenía en mente el final de una historia, como tantas cosas que anotas en una libreta y nunca sabes si van a servir para algo. Estaba a mitad de mi nueva novela, en diciembre del año pasado, cuando, de repente, vi el comienzo de la historia que solo era un final de una línea en una libreta (…) Entonces, paré la nueva novela y me puse con la nueva nueva novela. Sin notas previas, sin trabajo de libreta. De una sentada. La escribí en 23 días (…) Cómo fue un calentón, no algo meditado, no supuso mucho esfuerzo mental ponerme con otra cosa. De hecho, acabé esta novela el 6 de enero, la corregí, la envié a la editorial y retomé mi nueva novela. Como si tal cosa. Fue un proceso un poco raro.

“Fue un poco raro”, sí, pero más para quienes tienen ideas raras respecto a algunas editoriales de prestigio y su rigor al momento de aprobar novelas para consumo masivo. ¿Así operan las grandes corporaciones en donde me hubiera gustado publicar al menos una vez en mi vida?

Pongamos en marcha a la loca de la casa (la imaginación): Juan detiene la redacción de su nueva novela y por poco más de tres semanas se pone a darle forma a una ocurrencia matutina. La termina, decide que está bien, la envía a la editorial y ésta la publica sin chistar.

Algo excepcional debe tener Juan… y sí, voy a leer otros libros de él. Le tengo fe a la opinión de Alberto Olmos. Tal vez su librito haya sido un error de juventud.

¡Ay, la vida es muy caprichosa! Yo podría pasarme los meses que le restan al 2025 y todo el 2026 enviando mis libros inéditos a Nitro Press y puedo adivinar la reacción de Mauricio Bares, uno de los jefes de ese sello editorial: “¿Qué te pasa, cabrón? Ya deja de mandarme tus delirios novelescos y sobre todo tus poemas. En Nitro/Press no respondemos por originales no pedidos y tú cotizas en ese campo ¿acaso te sientes excepcional?”.

Lo mismo haría, en Morelia, Miguel Ángel García, el dueño de Silla Vacía.

Pero Anagrama es diferente; Juan Tallón, también. Me imagino a los editores de la editorial: “Ey, chicos, paren de hacer lo que están haciendo. Recién me ha llegado una ocurrencia novelada de Juan Tallón ¿qué hacemos? (PAUSA) ¡Oh, cielos, que pregunta la mía! ¡Por supuesto que la publicaremos!”.

Y la compré.